Les maisons des familles romaines étaient-elles hantées ? Les familles romaines n’habitaient paisiblement dans leur demeure que par la bonne volonté d’esprits avec lesquels elles devaient composer et cohabiter. Et encore fallait-il bénéficier de leurs faveurs au prix d’un culte et d’attentions rendus quotidiennement pour occuper ce qui n’est tout bonnement que leur territoire.

Même si, au fur et à mesure du temps, ils furent confondus avec l’esprit des morts (les Mânes), les Lares ne sont pas des fantômes, mais bien des divinités rattachés à des territoires. Dès lors qu’une maison est construite sur leur territoire, les humains doivent composer avec ces divinités et tout faire pour que cette colocation se passe bien.

Les Lares, qui sont-ils ?

Dans la religion romaine, les Lares sont des divinités agraires attachées à un territoire. Il en existe plein de sortes ! Citons-en quelques uns : les Lares Compitales qui protègent les carrefours, les Lares Rurales qui protègent les champs et ceux qui y travaillent ou encore les Lares Viales qui protègent les rues et ceux qui les traversent.

Nous nous intéresserons, ici, aux Lares Familiares qui sont les protecteurs du territoire sur lequel est construit une maison, et qui, a fortiori, sont devenus les protecteurs de la maison et de la famille qui occupent leur domaine. Des divinités ambivalentes qu’il faut bien se garder de courroucer en leur vouant le culte qui leur est dû.

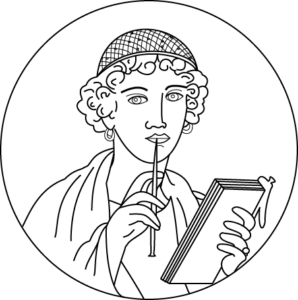

Comment les Lares Familiares sont-ils représentés ?

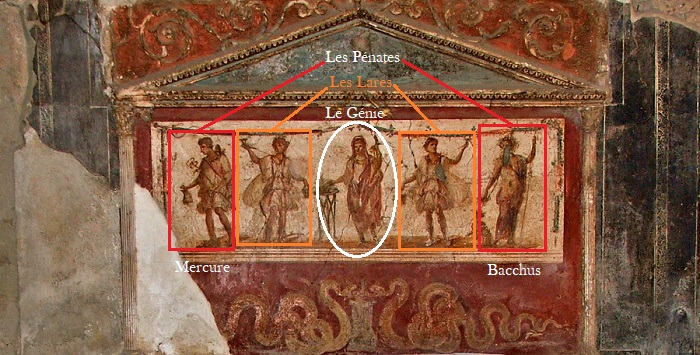

Contrairement aux Pénates, les Lares Familiares sont très aisément reconnaissables et sont presque toujours représentés sur le laraire. Ils sont représentés :

Contrairement aux Pénates, les Lares Familiares sont très aisément reconnaissables et sont presque toujours représentés sur le laraire. Ils sont représentés :

- sous les traits de deux jeunes hommes en train de danser

- portant dans une main une patère…

- …et dans l’autre main, une corne d’abondance

- vêtus d’une tunique et d’une chlamyde

Voir des représentations des Lares dans l’article sur le laraire.

Quel culte leur rend-on ?

Au quotidien

Au quotidien, on salue les Lares, par exemple, quand on part ou revient de voyage. Disposés sur la table à manger avec les Pénates, on leur réserve les morceaux qui par mégarde tombent par terre pour le brûler sur leur foyer.

Les grands moments d’une famille

Contrairement aux Pénates dont le culte se limite au quotidien des familles, les Lares occupent aussi une place importante lors des grands évènements et pas des moindres ! Outre les jours de fête qui rythment le calendrier romain (et il y en a beaucoup) et durant lesquels la famille leur offre des couronnes de fleurs, voici 4 grands évènements durant lesquels une familia romaine rend un culte particulier aux dieux Lares.

|

|

|

| Le passage de l’enfance à l’âge adulte

Lorsque le jeune garçon de la famille entre dans l’âge adulte, il fait l’offrande aux dieux Lares de ses jouets d’enfant et de sa bulle protectrice, de même que la jeune fille leur offre avant son mariage ses poupées et ses jeux. |

L’intégration de la mariée dans sa nouvelle maison

Lorsque la mariée arrive dans la maison de son époux, elle offre un as aux Lares. Un as est une pièce de monnaie de petite valeur. |

L’affranchissement d’un esclave

On dit qu’un esclave est affranchi lorsqu’il est libéré de son statut d’esclave et devient un homme libre. A cette occasion, l’ancien esclave offre ses chaînes aux Lares. |

La mort d’un membre de la famille

Lorsqu’un membre de la famille décède, elle offre en sacrifice aux Lares un bélier afin de purifier la maison.

Des rites apotropaïques

Ces rites ont un caractère apotropaïque, il s’agit de s’attirer la bienveillance de ces divinités pour conjurer une potentielle influence maléfique des Lares.

Apotropaïque ? Le mot apotropaïque vient du grec. Il est composé du préfixe « apo » qui signifie, ici, « loin de », et du mot « tropos » qui signifie « tourner ». Quand on dit qu’un rite est apotropaïque, cela veut dire qu’avec ce rite, on cherche à détourner, à éloigner quelque chose de nous, en l’occurrence, le mauvais œil, le malheur, etc.

Rome, aux lendemains des terribles proscriptions de Sylla. Un jeune esclave nommé Tirion, se rend, sur ordre de son maître, dans les quartiers mal famés de Subure pour frapper à la porte d’un certain Gordien. Il ne faut pas longtemps à ce dernier pour deviner les raisons de sa venue car il a le flair, la logique et l’astuce tout crachés d’un Sherlock Holmes. Nous sommes pourtant bien à Rome en l’an 80 av. J.-C. et les activités d’enquêteur de Gordien sont régulièrement louées par les avocats en quête de preuves pour leur procès. Cette fois-ci, il s’agit du jeune Cicéron qui, pour son 1er procès, a besoin de l’aide de Gordien pour défendre son client accusé de parricide. Pour Cicéron, un procès délicat qui va bien plus loin que la simple histoire de famille en venant chatouiller les intérêts de Sylla. Et pour Gordien, une enquête pleine de dangers.

Rome, aux lendemains des terribles proscriptions de Sylla. Un jeune esclave nommé Tirion, se rend, sur ordre de son maître, dans les quartiers mal famés de Subure pour frapper à la porte d’un certain Gordien. Il ne faut pas longtemps à ce dernier pour deviner les raisons de sa venue car il a le flair, la logique et l’astuce tout crachés d’un Sherlock Holmes. Nous sommes pourtant bien à Rome en l’an 80 av. J.-C. et les activités d’enquêteur de Gordien sont régulièrement louées par les avocats en quête de preuves pour leur procès. Cette fois-ci, il s’agit du jeune Cicéron qui, pour son 1er procès, a besoin de l’aide de Gordien pour défendre son client accusé de parricide. Pour Cicéron, un procès délicat qui va bien plus loin que la simple histoire de famille en venant chatouiller les intérêts de Sylla. Et pour Gordien, une enquête pleine de dangers.

Une fois n’est pas coutume, je me suis lancée dans la lecture d’un roman de littérature jeunesse pour donner des idées de lecture aux plus jeunes, curieux de mythologie grecque. J’ai donc jeté mon dévolu sur Le Journal d’une déesse, un roman de l’italienne Teresa Buongiorno.

Une fois n’est pas coutume, je me suis lancée dans la lecture d’un roman de littérature jeunesse pour donner des idées de lecture aux plus jeunes, curieux de mythologie grecque. J’ai donc jeté mon dévolu sur Le Journal d’une déesse, un roman de l’italienne Teresa Buongiorno.

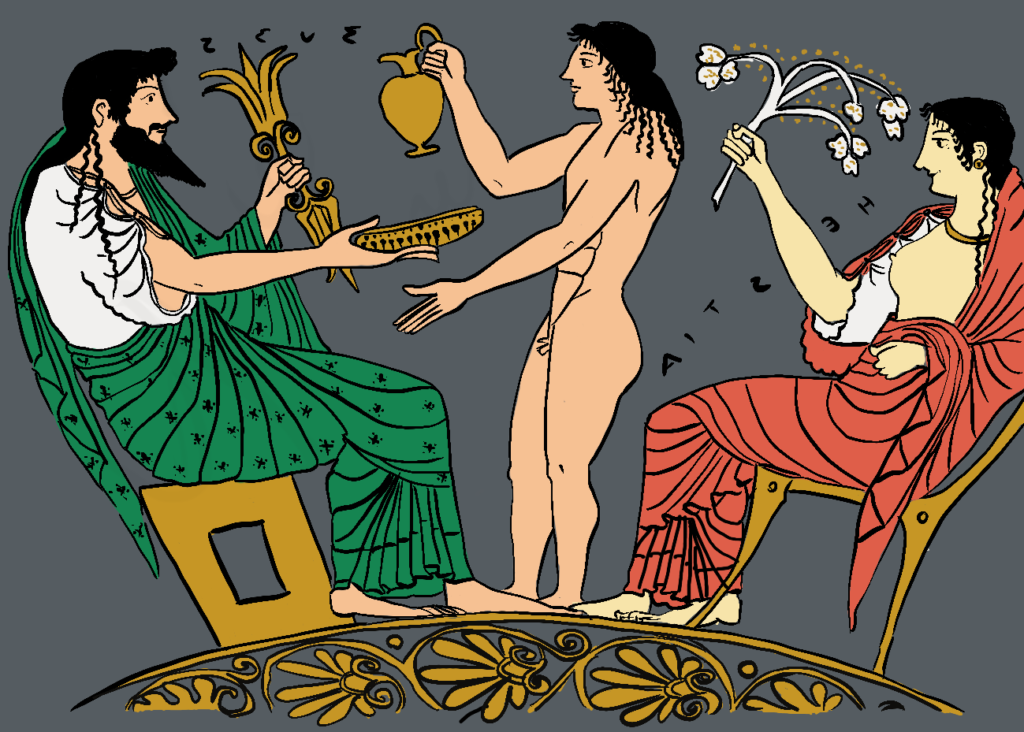

Ganymède débouche une amphore et verse un liquide rouge dans une coupe d’or. « Voici le nectar » , nous présente-t-il. « Il est aussi doux et sucré que le vin des mortels ». Avant que nous ne trempions nos lèvres dans le divin breuvage, l’échanson nous retire la coupe. Frustrés, nous décidons de porter notre attention sur l’ambroisie. Nous déduisons que si le nectar est la boisson des dieux, alors l’ambroisie est leur nourriture. L’œil de Ganymède se met à pétiller. « Mieux que ça » . Il se met alors à nous raconter plusieurs anecdotes divines pour nous montrer l’étendue des vertus de cette mystérieuse substance qu’est l’ambroisie.

Ganymède débouche une amphore et verse un liquide rouge dans une coupe d’or. « Voici le nectar » , nous présente-t-il. « Il est aussi doux et sucré que le vin des mortels ». Avant que nous ne trempions nos lèvres dans le divin breuvage, l’échanson nous retire la coupe. Frustrés, nous décidons de porter notre attention sur l’ambroisie. Nous déduisons que si le nectar est la boisson des dieux, alors l’ambroisie est leur nourriture. L’œil de Ganymède se met à pétiller. « Mieux que ça » . Il se met alors à nous raconter plusieurs anecdotes divines pour nous montrer l’étendue des vertus de cette mystérieuse substance qu’est l’ambroisie. « Les déesses de l’Olympe en raffolent ! Il n’est pas rare de voir Héra s’oindre d’ambroisie de la tête au pied pour reconquérir ce mari volage qu’est Zeus et tous les jours la chevelure de l’exquise Aphrodite embaume d’ambroisie les couloirs du palais de l’Olympe. Il arrive aussi que les dieux fassent profiter leurs mortels préférés des pouvoirs de l’ambroisie. Quand, au terme de vingt longues années d’errance, Ulysse est revenu chez lui, Athéna a appliqué de l’ambroisie sur le corps de son épouse endormie, Pénélope, pour effacer les traces de vieillesse et la faire paraître plus resplendissante que jamais. Sur les champs de bataille de Troie, les dieux se sont également servis de l’ambroisie, mais cette fois-ci pour guérir les blessures des Achéens et pour en oindre les dépouilles des héros afin de les préserver de la pourriture. »

« Les déesses de l’Olympe en raffolent ! Il n’est pas rare de voir Héra s’oindre d’ambroisie de la tête au pied pour reconquérir ce mari volage qu’est Zeus et tous les jours la chevelure de l’exquise Aphrodite embaume d’ambroisie les couloirs du palais de l’Olympe. Il arrive aussi que les dieux fassent profiter leurs mortels préférés des pouvoirs de l’ambroisie. Quand, au terme de vingt longues années d’errance, Ulysse est revenu chez lui, Athéna a appliqué de l’ambroisie sur le corps de son épouse endormie, Pénélope, pour effacer les traces de vieillesse et la faire paraître plus resplendissante que jamais. Sur les champs de bataille de Troie, les dieux se sont également servis de l’ambroisie, mais cette fois-ci pour guérir les blessures des Achéens et pour en oindre les dépouilles des héros afin de les préserver de la pourriture. »

Cela fait quelques années déjà que j’ai lu ce roman et bien je ne puisse pas en faire un résumé précis, je tenais néanmoins à te partager mes impressions sur cette lecture dont je garde un excellent souvenir ! En deux mots, l’histoire se déroule à Rome sous le règne de l’Empereur fou, Néron. On suit l’histoire de Vinicius, un général romain, qui tombe amoureux de Lydie, une esclave chrétienne, et qui pour l’approcher va s’intéresser au christianisme, cette toute jeune religion sur laquelle s’acharnera la folie de Néron. Le cadre historique de ce roman est passionnant puisque non seulement on assiste à l’incendie de Rome, aux premiers martyrs de chrétiens dans l’amphithéâtre, mais qu’on rencontre aussi des personnages bibliques de premier plan comme Saint Pierre et Saint Paul ou encore le célèbre écrivain latin comique, Pétrone. C’est un roman flamboyant et une histoire aussi prenante qu’un roman de Dumas ! Aussi lui pardonnera-t-on de nourrir tous les clichés attachés à la figure de Néron en reprenant tout l’argumentaire de ses détracteurs. En effet, il ne s’agit pas là d’un documentaire historique, mais bien d’une fiction basée sur quelques faits réels écrite pour régaler de ses excès l’imaginaire des lecteurs.

Cela fait quelques années déjà que j’ai lu ce roman et bien je ne puisse pas en faire un résumé précis, je tenais néanmoins à te partager mes impressions sur cette lecture dont je garde un excellent souvenir ! En deux mots, l’histoire se déroule à Rome sous le règne de l’Empereur fou, Néron. On suit l’histoire de Vinicius, un général romain, qui tombe amoureux de Lydie, une esclave chrétienne, et qui pour l’approcher va s’intéresser au christianisme, cette toute jeune religion sur laquelle s’acharnera la folie de Néron. Le cadre historique de ce roman est passionnant puisque non seulement on assiste à l’incendie de Rome, aux premiers martyrs de chrétiens dans l’amphithéâtre, mais qu’on rencontre aussi des personnages bibliques de premier plan comme Saint Pierre et Saint Paul ou encore le célèbre écrivain latin comique, Pétrone. C’est un roman flamboyant et une histoire aussi prenante qu’un roman de Dumas ! Aussi lui pardonnera-t-on de nourrir tous les clichés attachés à la figure de Néron en reprenant tout l’argumentaire de ses détracteurs. En effet, il ne s’agit pas là d’un documentaire historique, mais bien d’une fiction basée sur quelques faits réels écrite pour régaler de ses excès l’imaginaire des lecteurs.

Avec ce roman, j’ai plongé avec délices dans l’univers merveilleux de la mythologie ! Après Achille, Madeline Miller s’est attaqué cette fois-ci au personnage de Circé, cette magicienne mythique qui transforma les compagnons d’Ulysse en cochons, et encore une fois, son style fait mouche ! De sa très belle écriture, elle dresse le portrait tout en nuances de cette sorcière des temps les plus reculés. Une vie (mythique !) d’autant plus passionnante que c’est Circé elle-même qui nous la raconte. Au fil de ces pages, vous croiserez son père Hélios, son oncle Prométhée, sa sœur Pasiphaé, Minos, Dédale, Ulysse, Scylla, Médée, son amant Hermès et bien d’autres. Bref ! Si vous êtes un passionné de mythologie, je vous conseille à 100% cette lecture. J’attends maintenant avec impatience la sortie de son prochain roman et je suis très curieuse de savoir sur quel personnage elle jettera son dévolu.

Avec ce roman, j’ai plongé avec délices dans l’univers merveilleux de la mythologie ! Après Achille, Madeline Miller s’est attaqué cette fois-ci au personnage de Circé, cette magicienne mythique qui transforma les compagnons d’Ulysse en cochons, et encore une fois, son style fait mouche ! De sa très belle écriture, elle dresse le portrait tout en nuances de cette sorcière des temps les plus reculés. Une vie (mythique !) d’autant plus passionnante que c’est Circé elle-même qui nous la raconte. Au fil de ces pages, vous croiserez son père Hélios, son oncle Prométhée, sa sœur Pasiphaé, Minos, Dédale, Ulysse, Scylla, Médée, son amant Hermès et bien d’autres. Bref ! Si vous êtes un passionné de mythologie, je vous conseille à 100% cette lecture. J’attends maintenant avec impatience la sortie de son prochain roman et je suis très curieuse de savoir sur quel personnage elle jettera son dévolu.